Wie viele Finger kann man eigentlich in eine Wunde legen?

Wie sehr kann man den Nagel auf den Kopf treffen?

Wie viel unbequeme Wahrheit passt zwischen zwei Buchdeckel?

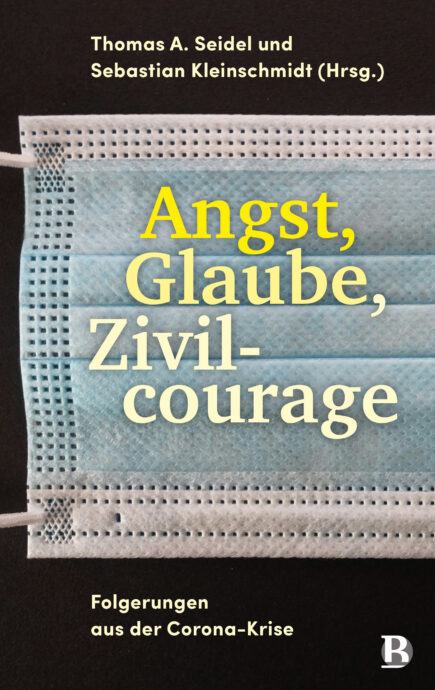

Willkommen in der Welt von „Angst, Glaube, Zivilcourage. Folgerungen aus der Corona-Krise“. Ein Buch mit Vorgeschichte, die nicht unerwähnt bleiben darf.

Depublikation der Erst-Version

Im Jahr 2023 wurde das Buch unter dem Titel „Angst, Politik, Zivilcourage. Rückschau auf die Corona-Krise“ in der Evangelischen Verlagsanstalt (EVA) publiziert und nur wenige Monate danach wieder depubliziert, also vom Markt genommen. In der Geschichte der EVA ein einmaliger Vorgang. Grund dafür war ein Beitrag von Heimo Schwilk, der „demokratiefeindliche und antisemitische“ Narrative bedient haben solle laut Deutschlandfunk. Verifizieren konnte ich diesen Vorwurf nicht, da dieser Beitrag sich in der komplett überarbeiteten Fassung des vorliegenden „neuen“ Buches nicht mehr wiederfindet.

Insofern erachte ich es durchaus als ein mutiges Vorgehen des R.Brockhaus-Verlages, dem überarbeiteten Buch eine zweite Chance zu geben. Und ich nehme es vorweg: Das war die richtige Entscheidung. Die Beiträge in „Angst, Glaube, Zivilcourage. Folgerungen aus der Corona-Krise“ sind in unterschiedlicher Intensität sicherlich nicht das, was man als „journalistischen Mainstream“ zur Corona-Zeit benennen könnte.

Und natürlich sind in solch einem Sammelband verschiedener Beiträge nicht alle von gleicher Qualität und hier und da blitzt an manchen Stellen für mich zu viel Polemik durch. Aber – und das ist sicherlich auch subjektiv – der mit Abstand größte Teil des Buches ist sachlich und der Aufarbeitung der Corona-Zeit dienlich.

Unterschiedliche Perspektiven zur Corona-Aufarbeitung

Zu Wort kommen verschiedene Autoren, die aus verschiedenen Perspektiven die „Corona-Zeit“ beleuchten. Dies geschieht aus medizinischer, psychologischer, soziologischer und geistlich-theologischer Sicht. Zu den Autoren gehören unter anderem mit Christiane Lieberknecht, Kristina Schröder (ehemalige Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Kabinett Merkel II) und Alexander Kissler (NZZ, Nius) Personen, die dem (gesellschafts-)politisch konservativen Lager angehören.

Im ersten Teil des Buches spielt Angst eine sehr zentrale Rolle. Unbestreitbar ist, dass viele Entscheidungen von Politikern aber auch viele Handlungen des „ganz normalen Bürgers“ in dieser Zeit von großer Angst und Unsicherheit getrieben waren.

So schreibt Sebastian Kleinschmidt bezeichnenderweise:

Im Verlauf des Buches und in verschiedenen Beiträgen wird die Rolle des Staates und der Medien unter dem Aspekt der Auswirkungen ihrer Handlungen auf die Bevölkerung genauer bewertet. Es mag nicht jedem passen, aber ich finde es vollkommen zutreffend, was André Kruschke schreibt:

Kristina Schröder fragt deshalb vollkommen zurecht:

Des weiteren betrachtet sie als ehemalige „Familienministerin“ natürlich auch die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen im Blick auf Kinder und Jugendliche und kommt zu dem Schluss:

Das sind starke Worte. Das ist eine treffende Analyse der Umstände und Zustände in einer der wohl herausforderndsten Zeiten unserer Zivilgesellschaft.

Und die Kirche?

Die Frage nach der Bewertung kirchlichen Handelns ist für mich als Pfarrer der evangelischen Kirche natürlich von besonders großem Interesse gewesen bei der Lektüre des Buches. Im Zeichen des kritischen Gesamt-Duktus des Buches kommt die Kirche (leider) auch nicht besonders gut weg, wobei ich die Vorwürfe und kirchenkritischen Anmerkungen sehr gut nachvollziehen kann.

Prof. Dr. theol. Dorothea Wendebourg schreibt schonungslos:

Als Frage formuliert kommt hier dennoch ein starker Vorwurf an die Kirchen(leitungen) zum Vorschein hinsichtlich ihres Kernauftrages, nämlich christlicher Gemeinschaft in Form von Seelsorge und Gottesdienst auch dann eine Gestalt zu verleihen, wenn es die äußeren Umstände erschweren. Er trifft einen wunden Punkt, denn viele Pfarrerinnen und Pfarrer (ich nehme mich hier nicht aus, wenn ich mein eigenes Handeln in der Corona-Zeit selbstkritisch hinterfrage) haben leichtfertig nachgegeben, als keinen Gottesdienste gefeiert werden durften.

In seinem ausführlichen Beitrag „Angst, Glaube, Zivilcourage. Was kennzeichnet die messianische Berufung der Kirchen in Panik und Pandemie?“ beleuchtet Pfarrer Dr. Wichard von Heyden unter anderem das kirchlichen Auftreten in der Öffentlichkeit und konstatiert:

Aber er schaut nicht nur zurück und lamentiert über das seiner Meinung nach Versagen der Kirche, sondern hält einen Ausblick und stellt meiner Meinung nach auch eine vollkommen richtige Forderung an Kirchenleitungen:

Im Blick auf Kirche ist der Ruf nach einer Aufarbeitung der Geschehnisse in der Corona-Zeit auch deswegen wichtig, weil wir viel Vertrauen verspielt haben und dieses nur zurückgewinnen können, wenn wir offen und ehrlich uns dem eigenen Fehlverhalten stellen, Entschuldigungen aussprechen und aus diesem Verhalten lernen. Denn: Fehler macht jeder. Das ist nicht die Frage. Diese ist aber: Lernen wir aus diesen Fehlern und machen es zukünftig besser?

Fazit

„Angst, Glaube, Zivilcourage. Folgerungen aus der Corona-Krise“ ist kein neutrales Buch, das alle Für und Wider abwägt. Es geht in eine deutliche Richtung – und das ist gut so. Denn auf diese Weise trägt das Buch einen wichtigen Anteil an einem Diskurs, der längst überfällig ist – oder wie Alexander Kissler es zu Beginn des Buches formuliert:

Genau dieser offene Streit scheint unserer Gesellschaft abhanden gekommen zu sein in Zeiten von Cancel-Culture und Kontaktschuld. Wer nicht einem medialen Mainstream das Wort redet, wird schnell abgetan als Spalter und Schwurbler. Zudem scheint weniger wichtig, was gesagt wird als viel mehr, von wem es gesagt wird. Das ist demokratifeindlich und am Ende auch glaubensfeindlich, weil es in Unfreiheit und Gefangenschaft führt.

Frauke Rostalski bringt es auf den Punkt, wenn sie schreibt:

In diesem Sinne ist das vorliegende Buch ein wichtiger und wertvoller Beitrag für einen offenen Diskurs, weil er eben gerade Dinge anspricht, die manchen nicht gefallen werden. Aber es bringt nichts, die Dinge „hinterm Berg zu halten“, wenn man doch genau weiß, dass Fehler geschehen sind.

Wer lieber in seiner Echokammer und Bubble bleiben möchte und keine andere Meinung zulassen will, sollte die Finger von diesem Buch lassen, denn es könnte sein Denken verändern. Wer bereit ist für einen offenen Diskurs und wer Interesse daran hat, dass unsere Gesellschaft wieder ein Gemeinwesen wird, in dem man offen und ehrlich seine Meinung sagen darf und dem Gegenüber das Gleiche zugesteht, um dann in einen leidenschaftlichen Diskurs (oder eben „Streit“, wie Kissler es nennt) zu treten, dem empfehle ich dieses Buch sehr.

Dr. Thomas A. Seidel, Dr. Sebastian Kleinschmidt (Hrsg.): Angst, Glaube, Zivilcourage. Folgerungen aus der Corona-Krise

ISBN: 9783417020694

Seiten: 288

Preis: 25,00 Euro

Verlag: R.Brockhaus (www.scm-shop.de/angst-glaube-zivilcourage.html)

Noch mehr inspirierenden Content bekommst du in meinem Podcast „Einfach glauben“. In einer immer komplexer werdenden Welt, helfe ich dir genau dabei: einfach glauben!

In diesem Podcast bekommst du Anregungen und Inspiration wie „einfach glauben“ mitten im 21. Jahrhundert, mitten im Alltag, mitten in deinem Leben geht.

Meinen Podcast „Einfach glauben“ findest du auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Anklicken, anhören, abonnieren.

Apple Podcasts | Deezer | Spotify | www.david-brunner.de/podcast/

[…] Die Rezension zum Buch „Angst, Glaube, Zivilcourage. Folgerungen aus der Corona-Krise“ findest du hier auf meinem Blog:www.david-brunner.de/angst-glaube-zivilcourage/ […]