Disclaimer: Das Lesen dieses Artikels könnte deinen Puls beschleunigen und deinen Blutdruck beeinflussen. Ebenso sind Folgeerscheinungen wie Nachdenken über das eigene Gemeindeleben sowie ein Ehrlichwerden vor sich selbst und Gott nicht nur im Bereich des Möglichen, sondern wünschenswert.

Eigentlich läuft’s doch ganz gut, oder nicht?

Weißt du, ich bin jetzt fast 20 Jahre im Dienst als „Hauptamtlicher“. Ich bin zwar Pfarrer in der Landeskirche, aber habe einen weiten Horizont und jede Menge Connections auch in diverse Freikirchen. Mein Bild von Gemeinde speist sich also nicht nur aus der Landeskirche, sondern deckt verschiedene Kirchen und Konfessionen ab. Natürlich nicht allumfassend und schon gar nicht erhebe ich den Anspruch, für alle Gemeinden und Kirchen zu sprechen.

Ich habe lediglich eine Beobachtung in diesen 20 Jahren gemacht: Gemessen an dem, wie Gemeinden und Kirchen in Deutschland ausgestattet sind, müsste hier wirklich der Bär tanzen, was Erweckung betrifft. Aber es geschieht nicht in dem Maße, wie es geschehen sollte.

Unter Erweckung verstehe ich, dass in einer Region oder auch über eine Region hinaus nicht nur ein paar wenige Menschen zum Glauben an Jesus finden, sondern es regelrecht eine Art „Bewegung“ von Menschen ist, die zum Glauben an Jesus finden.

Es müsste viel mehr abgehen in Deutschland, denn wir haben in unserer Gemeindelandschaft so viele gute Dinge:

- Ausgefeilte Gemeindekonzepte (sei es von Willow Creek, Church of the Highlands, Life Church oder wie sie alle heißen)

- Tolle Bühnen – mit viel Licht, guten Sound und nicht zu vergessen die sündhaft teuren LED-Wände

- Worshipbands, die sogar auf Tour gehen und man Eintritt für Lobpreis bezahlt (ok, darauf muss man erst mal kommen)

- Die Bibel in vielen deutschsprachigen Übersetzungen, so dass du die Bibel fast schon in deiner Umgangssprache lesen kannst

- Geld – jede Menge Geld! Alleine die Kirchensteuer, welche die Landeskirchen bekommen, sind so viel Geld – da würden andere Kirche nicht einmal davon träumen (geschweige denn das Geld haben wollen, weil viel Geld auch träge machen kann).

- Personal! Tausende Männer und Frauen sind in Deutschland in Gemeinden angestellt für die Verkündigung bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

- Große und großartige Gebäude, die funktional sind, die einladend sind, die tolle Möglichkeiten bieten

- Freiheit – wir werden nicht verfolgt, können am Sonntagmorgen sogar Glocken läuten lassen, was zwar die Langschläfer stört, aber ansonsten war’s das mit Repressalien.

- Digitalisierung – im Gegensatz zum Beamtenapparat und dem Ämterwesen scheint in vielen Gemeinden Digitalisierung Einzug gehalten zu haben und die Menschen von heute werden mit Medien von heute erreicht.

- Verrückte Ideen – daran scheitert’s wahrlich nicht, wobei manche Ideen dann auch wirklich mehr als verrückt sind.

- Viele, viele verschiedene Gemeinden: Für die Liturgiker gibt’s die Landeskirche, für die Hipster das ICF und für die Händeheber die Pfingstgemeinden (okay, sorry, du weißt hoffentlich, dass ich mich in allen drei Gemeindeformen zuhause fühle(n würde).)

- Influencer – guckst du auf Instagram und TikTok! Da finden sich viele christliche Influencer, welche die „sozialen Medien“ mit der guten Nachricht von Jesus fluten.

Und doch ist Deutschland eigenartig unerweckt. Eigenartig areligiös. Eigenartig unchristlich – und das nicht nur im Osten unserer Republik. Wohlgemerkt: Mir geht es nicht um einen Kulturprotestantismus, der oftmals dazu führen kann, dass Kunstwerke in der Kirche mehr eine Rolle zu spielen scheinen als Gott oder politische und gesellschaftliche Themen Predigtinhalt Nummer eins sind. Nein – darum geht’s mir nicht.

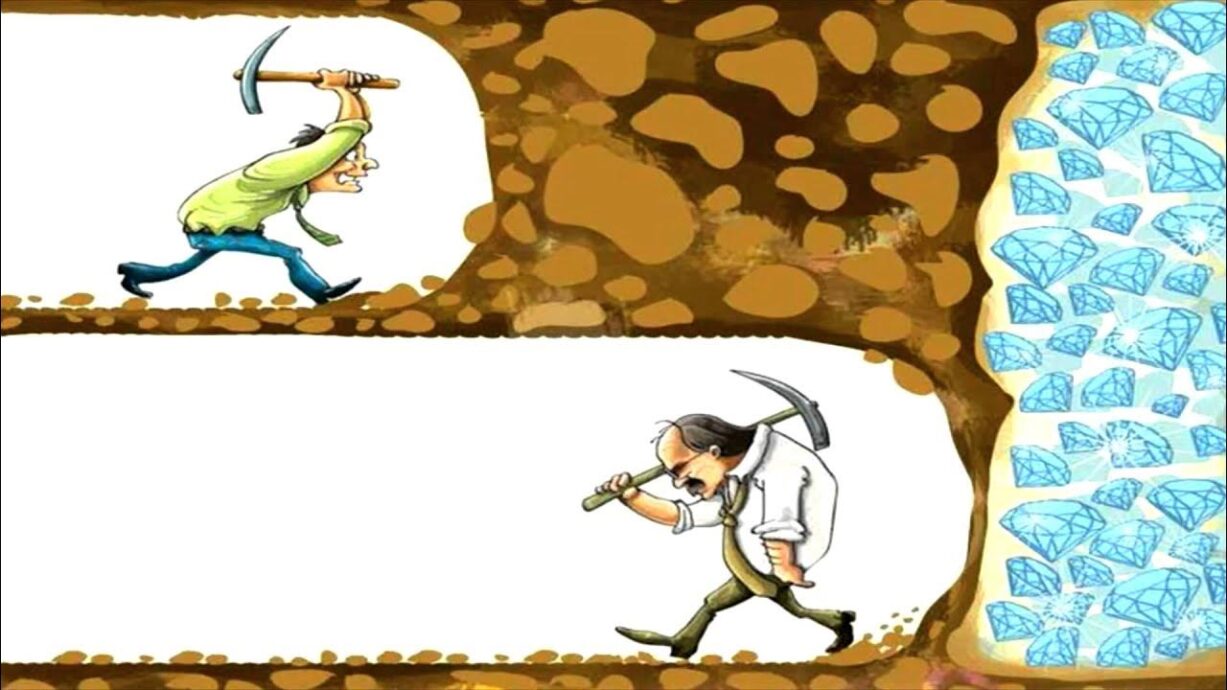

Es geht mir schlicht und einfach um die Tatsache: Wir erleben in Deutschland keine Erweckung. Menschen kommen nicht in großem Maß zum Glauben. Gemeinden mühen sich ab und dennoch geschieht – gemessen am Aufwand – wirklich wenig.

Lügen wir uns doch nicht in die Tasche: Wir betreiben Woche für Woche so viel Aufwand als christliche Kirchen, da müsste doch am Ende mehr rausspringen, oder nicht?

„Das ist Sache des Heiligen Geistes!“ meinen die frommen Besserwisser. Klar. Und damit hast du jede Diskussion beendet, kannst dich selbstverliebt in die Ecke zurückziehen und dir selbst einen pseudotheologischen Orden anheften. Viel Spaß damit!

Denn ich stelle eine Gegenthese auf: Wenn wir wirklich glauben würden, dass Erweckung Sache des Heiligen Geistes und nicht unserer Anstrengung wäre und wir „wirklich nichts dafür tun könnten“ – warum rödeln und schaffen wir dann so viel? Warum bauen manche Gemeinden dann Sonntag für Sonntag Eventhalls in Gottesdiensträume um? Wieso proben Bands ihre Lieder? Wieso schaffen wir eine Willkommenskultur mit „Welcome Teams“, die freudestrahlend Sonntag für Sonntag Menschen begrüßen – sei es per Handschlag oder mit tollen Schildern? Wieso überlegen wir uns (wenn wir es denn tun) evangelistische Events und buttern hier rein ohne Ende – Zeit, Geld und Manpower?

So ganz geht diese Rechnung eben nicht auf, wenn wir sagen „Erweckung ist ganz Sache des Heiligen Geistes“. Denn uns fehlt diese eine Sache – und die bringt Gemeinden zum Scheitern. Diese eine Sache ist:

Das gemeinsame Gebet

That’s it.

Stell dir mal vor, wir würden als Gemeinde genauso viel Zeit in das gemeinsame Gebet investieren wie für

- die Vorbereitung eines Gottesdienstes

- die Planung und Durchführung evangelistischer Events

- das Erstellen eines Haushaltsplans

- das endlose Diskutieren über Belanglosigkeiten

- das Rumstehen nach dem Gottesdienst bei Kaffee und Tee

- den Einsatz, den wir für den Erhalt alter Gebäude erbringen

- alles „Schaffen und Rödeln“ bei Veranstaltungen

- Sitzungen

- das hippe Aussehen unseres Instagram-Accounts

- das Aufstellen und Herrichten von Dekoration

- die Erarbeitung diverser Listen und Pläne (die dann meistens ohnehin über den Haufen geworfen werden)

- das Richten über andere

- Streitigkeiten über theologische Spitzfindigkeiten (War das Schaubrot, das David verbotenerweise aß, eigentlich ein Weißbrot oder ein Schwarzbrot? Und falls ja: Wer war der Bäcker?)

Kannst du dir vorstellen, wie es abgehen müsste in Deutschland, wenn wir in dieser Form beten würden? Ich bin wirklich (!) davon überzeugt, dass das gemeinsame Gebet der Schlüssel für Erweckung ist oder wie es Arthur Tappan Pierson sagt:

Es hat in keinem Land und an keinem Ort einen geistlichen Aufbruch gegeben, der nicht im gemeinsamen Gebet seinen Anfang genommen hätte.A.T. Pierson

Wichtig ist und unterstreichen möchte ich das Wort „gemeinsam„. Ich glaube schon, dass es Christen gibt die beten – klingt komisch, oder? Nun, das liegt daran, dass ich „Christen“ kenne, die nicht viel Wert auf das Gebet legen. Was sagst du? Ach so. Ja. Klar. Das ist total komisch und absurd, aber es ist leider so.

Aber Pierson geht noch eine Stufe weiter und sieht im gemeinsamen Gebet den Schlüssen für Erweckung bzw. einen geistlichen Aufbruch.

Und das ist gut biblisch. Denn an vielen Stellen (im Neuen Testament) werden wir als Christen aufgerufen, gemeinsam zu beten – und eben nicht nur jeder für sich alleine zuhause im stillen Kämmerlein.

Exemplarisch einfach mal folgende Bibelstellen:

Jesus sagt: “Wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, eine Bitte an Gott zu richten, dann wird mein Vater im Himmel diese Bitte erfüllen. Denn wo zwei oder drei zusammenkommen, die zu mir gehören, bin ich mitten unter ihnen.”

Matthäus 18,19-20

Freut euch in der Hoffnung, haltet durch in schweren Zeiten, bleibt beständig im Gebet.Römer 12,12

Hört nicht auf zu beten und Gott zu danken.Kolosser 4,2

Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet.1. Petrus 4,7

Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören.Epheser 6,18

Und am Ende noch eine meiner Lieblingsstellen, wenn es um das gemeinsame Gebet in der Gemeinde geht. Relativ zu Beginn der Apostelgeschichte finden wir eine Aussage über das gemeinsame Gebet, die es in sich hat:

Als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft.Apostelgeschichte 4,31

Es ist kein Geheimnis: Das gemeinsame Gebet fehlt in vielen Gemeinden – deswegen scheitern sie mit vielen ihrer Vorhaben. Und nochmal, Hand auf’s Herz: Der „geistliche Ertrag“, der dem oftmals immens großen Invest gegenüber steht, ist viel zu gering. Und dann reden wir es uns manchmal noch schön und sagen: „Aber wenn nur einer zum Glauben kommt, hat es sich gelohnt.“ Stimmt. Gegenfrage: Kommt denn eine(r) zum Glauben an Jesus?

Gebet über allem

Natürlich fallen uns auch noch andere Gründe ein, weshalb Gemeinden scheitern:

- zu wenig Fokus auf Jesus

- zu wenig Fokus auf die Bibel

- eine ungesunde Leitung

- Nebensächlichkeiten werden zur Hauptsache

- Gruppierungen in der Gemeinde

- Lauheit im Glauben

- zu viel Tradition

- und und und

Ich glaube aber, dass es tatsächlich das fehlende gemeinsame Gebet ist, das Gemeinden scheitern lässt. Warum das so ist, möchte ich dir verdeutlichen mit drei möglichen (Körper-)Haltungen, die wir im Gebet einnehmen können und die eine geistliche Grundhaltung ausdrücken.

Wir falten die Hände, denn Hände, die gefaltet sind, können nichts (mehr) aus eigener Kraft tun und schaffen, sondern erwarten alles von Jesus.

Wenn wir mit erhobenen Händen beten, drücken wir damit aus, dass wir alles von Jesus erwarten, dass unser Herz für Jesus offen ist und wir danach verlangen, dass er eingreift.

Auf den Knien betend kapitulieren wir vor Gott, erkennen, wer wir wirklich sind und beugen uns vor dem heiligen Gott.

Natürlich gibt es auch noch andere Haltungen, wie wir beten können, aber ich meine, dass diese drei die wohl gängigsten sind. Für mich verbinden diese drei Gebetshaltungen jedoch eines, was immens wichtig ist:

Gebet schützt vor Hochmut

Mit Gott zu reden ist die eine Seite der Gebetsmedaille. Die andere Seite ist die des Hörens auf Gott. Gebet ist also niemals nur Einbahnstraße, sondern die Kommunikation läuft in beiden Richtungen. Und darin liegt für mich der Kern: Im Gebet erkenne ich nicht nur, wer ich von Gott bin und wer von uns beiden wirklich das Sagen hat, sondern ich empfange ebenso Weisung für das, was wichtig ist.

Ob es der Umgang mit Geld ist, die Art und Weise, wie ich leiten soll, das Zurechtrücken der Prioritäten im (Gemeinde-)Alltag oder auch ganz Persönliches: Das Gebet ist der größte Ausdruck von Demut, weil ich damit unweigerlich zum Ausdruck bringe, die Dinge nicht selbst regeln zu können und auf Gottes Hilfe und Weisung angewiesen bin.

Der Umkehrschluss gilt und bedeutet: Wenig Gebet bedeutet viel Hochmut. Und da ich glaube, dass Gottes Wort wahr ist und auch heute noch gilt, ist bei anhaltender Gebetslosigkeit das Scheitern vorprogrammiert, da ich hochmütig bin vor Gott. Das ist deswegen ein Problem, weil sich mir Gott dann in den Weg stellt, wie es sein Wort sagt:

Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade.1. Petrus 5,5b

Achtung – rhetorische Frage: Möchtest du Gott als Gegner haben, der dir im Weg steht und deinen Vorhaben (in der Gemeinde) widersteht?

Ich durchlaufe selbst gerade einen Prozess, der mir ziemlich schonungslos (aber erhellend) vor Augen führt, wo ich hochmütig war – und es leider viel zu oft noch bin. Und ich erschrecke, wenn ich daran denke, dass das bedeutet: Gott widersteht mir! Gott stellt ich mir in den Weg! Gott segnet nicht in dem Maße, wie es sein könnte, das, was ich tue. Ich sag dir: Das tut weh – aber manchmal müssen wir durch den Schmerz hindurch, um zu erkennen, was die Wirklichkeit ist.

Oder wie sagt es C.S. Lewis so schön:

Gott flüstert in Freuden, er spricht in unserem Gewissen; in unseren Schmerzen aber ruft er laut. Sie sind sein Megaphon, eine taube Welt aufzuwecken.C.S. Lewis in 'Über den Schmerz'

Sehr sicher bin ich inzwischen darüber, dass dieses Wort nicht nur für körperliche Schmerzen gilt, sondern auch für „geistliche Schmerzen“. Es sind heilsame Prozesse, wenn wir Schmerzen in Gottes Gegenwart zulassen.

Deswegen: Erweckung beginnt, wo Christen gemeinsam beten

Das gilt sowohl für Gemeinden als auch für Regionen, wenn sich Christen aus verschiedenen Gemeinden zusammentun und gemeinsam beten – dabei die anderen Dinge aber nicht aus den Augen verlieren. Was ich definitiv nicht sagen möchte ist: „Betet einfach – den Rest könnt ihr vergessen!“ Nein. Kein „Entweder oder“, sondern ein: „Ohne Gebet ist alles nichts!“

Du sehnst dich nach Erweckung? Dann mach das, wovon sicherlich einige schon in dem Lied „Hosanna (Ich seh den König kommen)“ gesungen haben:

Ich sehe eine Erweckung,

wenn wir ernsthaft um sie fleh’n.

Es kann gescheh’n,

es kann gescheh’n!

Überzeugt bin ich davon, dass wir bei dem Part „ernsthaft flehen“ noch jede Menge Luft nach oben haben. Was das Schöne ist: Es ist nie zu spät! Niemals!

Und deswegen habe ich Hoffnung und schaue zuversichtlich und erwartungsvoll in die Zukunft. Ich stelle mir vor, wie noch viel mehr Gemeinden das gemeinsame Gebet entdecken. Ich stelle mir vor, wie Menschen zusammenkommen, die sich ansonsten wohl nicht ausgesucht hätten, miteinander etwas zu tun zu haben – und sie beten. Sie beten einfach. Ohne Schnickschnack, ohne Show, einfach aus tiefstem Herzen. Ich sehne mich danach, dass wir eine neue Leidenschaft für das Gebet entdecken und dass aus Nocht-Nicht-Betern leidenschaftliche Beter werden.

Ich gebe die Hoffnung nicht auf – weil Jesus sie nicht aufgibt!

Bist du dabei?

Noch mehr inspirierenden Content bekommst du in meinem Podcast „Einfach glauben“. In einer immer komplexer werdenden Welt, helfe ich dir genau dabei: einfach glauben!

In diesem Podcast bekommst du Anregungen und Inspiration wie „einfach glauben“ mitten im 21. Jahrhundert, mitten im Alltag, mitten in deinem Leben geht.

Meinen Podcast „Einfach glauben“ findest du auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Anklicken, anhören, abonnieren.

Apple Podcasts | Deezer | Spotify | www.david-brunner.de/podcast/

Bleib auf dem Laufenden und abonniere meinen Newsletter: